Focus molto interessante dell’Agenzia Umbria Ricerche sulle famiglie unipersonali nella nostra regione. Sono quasi il 40%, a Perugia e Terni rappresentano oltre il 40%.

Vivono con reddito medio di 1.350 euro mensili e questo le espone all’imprevisto, a una spesa inattesa che mette in difficoltà

DI GIUSEPPE COCO

Le famiglie unipersonali non sono più un’eccezione, né una curiosità statistica. Sono una forma di convivenza ormai stabile, strutturalmente diffusa in tutte le regioni italiane, dal Nord metropolitano al Mezzogiorno interno. Secondo i dati congiunti del Censimento permanente della popolazione e dell’Annuario Statistico 2024, oltre un terzo dei nuclei familiari in Italia è composto da una sola persona. In alcune regioni, come la Liguria o il Lazio, questa soglia supera il 40%. È un fenomeno che attraversa il Paese intero, assumendo intensità e configurazioni che variano da contesto a contesto.

In questo scenario nazionale, l’Umbria si offre come un osservatorio efficace. Non perché il fenomeno sia qui più accentuato, ma perché il tessuto sociale e insediativo della regione consente di cogliere, con particolare nitidezza, le implicazioni della “solitudine abitativa”: nei grandi centri come nei piccoli comuni, nelle aree urbane e in quelle interne. Leggere ciò che accade in Umbria, dunque, significa entrare nel cuore di una trasformazione che investe l’Italia intera.

Vivere soli

In Umbria, oltre una famiglia su tre – per la precisione, il 37,5% – è costituita da una sola persona. Una quota che sale ulteriormente nei principali centri urbani: a Perugia e Terni, le famiglie unipersonali superano il 40%. Nei piccoli comuni arrivano a sfiorare il 39%. Non è un semplice dato statistico: è un indicatore che ci parla di una trasformazione profonda, che investe la morfologia stessa delle relazioni sociali.

Se il vivere soli è una forma di abitare sempre più diffusa, la domanda che ne consegue è: a che “prezzo” viene sostenuta questa condizione?

Per provare a rispondere, prendiamo in considerazione un indicatore molto prezioso: il reddito netto disponibile, che per le famiglie unipersonali in Umbria si attesta intorno ai 1.350 euro al mese. Non è solo una cifra contabile: è una lente che ci permette di leggere come si distribuisce il potere d’acquisto, quali margini consente o preclude, quali scelte rende possibili o impossibili. E questo perché non si tratta soltanto di “quanto” si ha, ma di come quel “quanto” si traduce nella vita concreta.

Vivere da soli, in una società dove le reti familiari si assottigliano e i legami comunitari si indeboliscono, è una configurazione che espone a vulnerabilità diffuse. Significa tendenzialmente affrontare in solitudine il peso delle spese come l’affitto o il mutuo, le utenze, le bollette, le cure sanitarie. Significa, per molti, non avere una rete familiare su cui contare nei momenti di difficoltà, né un supporto immediato nei passaggi critici dell’esistenza. In contesti familiari diversi, per quanto segnati da vincoli e difficoltà, la presenza di una seconda persona – un partner, un figlio, un parente – introduce molto spesso meccanismi di condivisione: una capacità di assorbire gli imprevisti, di alleggerire il carico delle spese quotidiane, di costruire, in qualche misura, un’economia domestica condivisa.

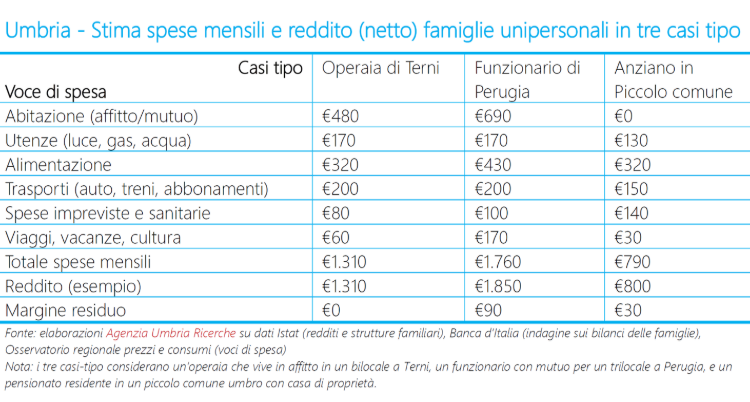

Tre casi-tipo: la solitudine abitativa nella vita concreta

Non tutte le vite si raccontano con le stesse cifre. Ma talvolta, partire dai numeri può aiutare a mettere meglio a fuoco alcune condizioni di fondo del vivere da soli. I tre casi che seguono – un’operaia in affitto a Terni, un funzionario con mutuo a Perugia, un pensionato in un piccolo comune – sono costruzioni semplificate, idealtipi: modelli teorici che non pretendono di restituire la complessità dell’esperienza individuale, ma che ci tornano utili a esplorare alcune dinamiche ricorrenti.

A partire da questi schemi, costruiti su dati medi e ipotesi ragionate, vengono delineati tre ritratti minimi: tre possibili scenari di vita quotidiana in cui la solitudine abitativa si misura non solo con il costo del vivere, ma con margini stretti che riducono sensibilmente le possibilità di scelta.

Che cosa ci raccontano davvero i dati riportati in tabella?

Non sono soltanto voci di bilancio: sono frammenti di vita quotidiana che si muovono lungo un margine sottile, dove il reddito si misura, giorno dopo giorno, con un insieme di spese fisse che lasciano pochi spazi di manovra. Un affitto in città, una rata di mutuo, una pensione modesta: cambiano gli importi, ma il copione si ripete. Il bilancio si chiude – a volte per un soffio, altre no – restando sempre esposto alla fragilità di ogni imprevisto: una bolletta più alta, una visita medica, l’assicurazione dell’auto.

Ed è proprio qui il nodo: in questi contesti, ogni voce di spesa inattesa può trasformarsi in una linea di frattura. Ogni equilibrio è provvisorio, ogni soglia è precaria. La sostenibilità quotidiana non è mai data per scontata: è un confine mobile, una condizione che va continuamente ricostruita.

Il punto di torsione di questo cambiamento demografico si riflette in un mutamento sociale che solleva domande concrete su come viviamo, su quanto spazio economico resta per reggere l’imprevisto, su quanto il vivere soli – anche quando è una scelta – si traduca in una condizione più “precaria”.